La crisis de desplazamiento venezolano: Perspectivas 2024 y Desafíos para 2025

La migración es un fenómeno que hoy más que nunca define la agenda global, y en América Latina, la crisis de desplazamiento forzado de venezolanos sigue siendo un punto central de atención. Nos enfrentamos a una dinámica compleja y polifacética con profundas implicaciones para toda la región, que exige una respuesta coordinada, sostenible y adecuadamente financiada.

Las razones detrás de la migración forzada venezolana: Una crisis en constante evolución

Lamentablemente, la crisis en Venezuela persiste como el epicentro del desplazamiento forzado en América Latina. Los factores que impulsan a las personas a abandonar el país no solo son persistentes, sino que se han vuelto más complejos y diversos con el tiempo.

Un estudio reciente del Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) revela una perspectiva alarmante: al menos el 22% de la población venezolana planea irse del país. Se proyecta que casi un millón de venezolanos adicionales podrían emigrar para finales de 2025. Esta cifra va más allá de una simple estadística; es un reflejo de la magnitud de la emergencia humanitaria compleja que continúa devastando a Venezuela. Cada número representa una vida, una familia, una comunidad entera forzada a buscar refugio y oportunidades fuera de sus fronteras, impulsada por la desesperación y la necesidad de sobrevivir en un entorno más seguro y estable.

Además de los factores socioeconómicos ya conocidos, como la escasez crónica de alimentos, la falta de acceso a medicinas esenciales y el colapso de servicios básicos (agua, electricidad, salud), la pobreza afecta al 86.9% de la población. La situación se agrava con 934 presos políticos, 85 de ellos extranjeros, lo que sugiere un nuevo rasgo: la toma de rehenes para negociaciones internacionales.

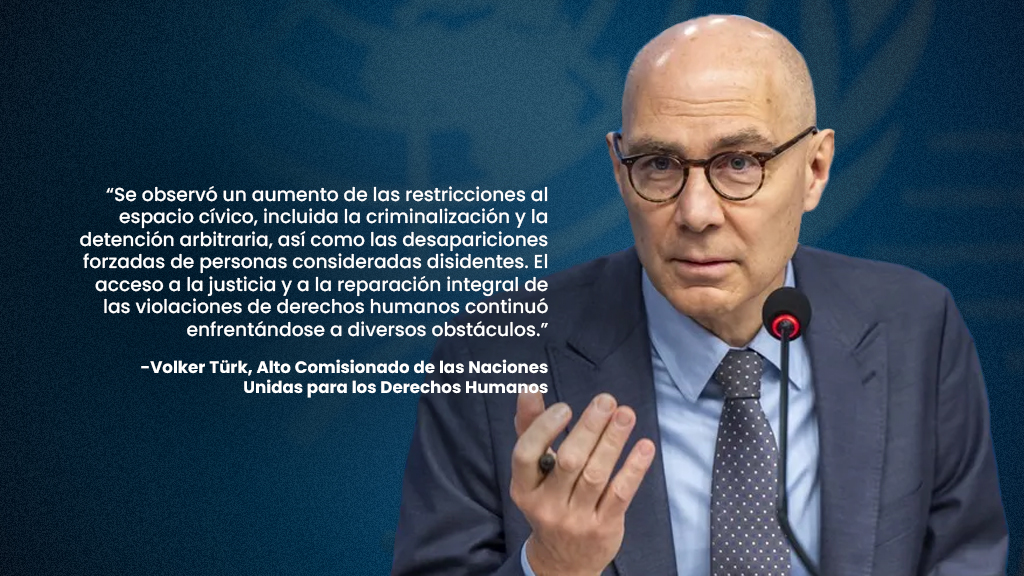

Un factor de expulsión cada vez más determinante es el alarmante deterioro del espacio cívico y el incremento sistemático de las violaciones a los derechos humanos. El último informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos documenta la persistencia de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y la criminalización de la disidencia política y social. A esto se suma el aumento de redes criminales, con el 24% de la cocaína mundial pasando o saliendo de Venezuela, según Transparencia Internacional.

Estas condiciones no sólo empujan a las personas a huir, sino que también anulan cualquier posibilidad de un retorno seguro, voluntario y digno. La represión sistemática, la impunidad y la falta de garantías fundamentales convierten la migración en Venezuela en una cuestión de supervivencia, no de elección.

En cuanto a los factores de atracción, hemos observado nuevas dinámicas en los patrones migratorios. Aunque históricamente los flujos se dirigían hacia países vecinos en la región andina y sudamericana, recientemente ha habido un notable incremento en la migración de venezolanos hacia España. Solo en el primer trimestre de este año, 23.724 venezolanos solicitaron asilo en España, rompiendo el récord histórico. Por primera vez, se han registrado solicitudes de protección internacional de 150 niños venezolanos no acompañados.

Es importante mencionar la criminalización de la migración en Estados Unidos, tanto para quienes ingresaron por mecanismos legales como para quienes buscaban protección. La estigmatización y las duras medidas de deportación y condiciones de hacinamiento en los centros de detención de ICE han impulsado la “auto-deportación”, que a menudo solo significa una re-emigración en los meses siguientes. Institutos como Equilibrium CenDE han analizado este fenómeno de “reemigración” o “migración circular”, donde las personas regresan temporalmente a Venezuela para volver a emigrar, no como un retorno definitivo, sino como parte de una estrategia de movilidad compleja.

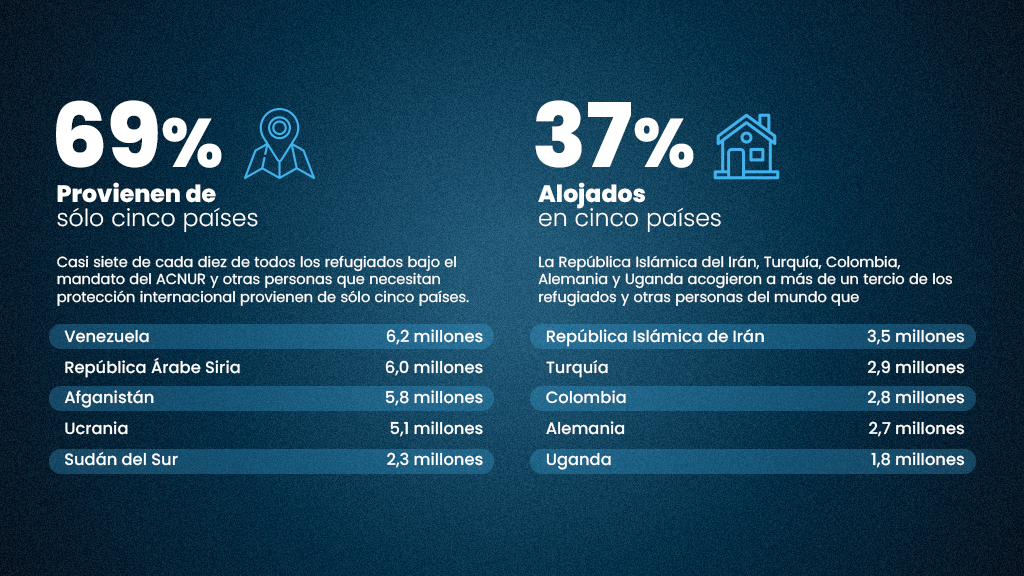

A pesar de estos nuevos flujos hacia Europa, es crucial no perder de vista que la inmensa mayoría de los venezolanos desplazados, aproximadamente el 80%, permanecerá en América Latina y el Caribe. Nuestra región sigue siendo el principal destino, la primera línea de respuesta y, por lo tanto, la que soporta el mayor peso de esta crisis humanitaria. Esto subraya la necesidad de fortalecer la capacidad de acogida y la cooperación intrarregional.

La capacidad regional de acogida y la urgencia de financiamiento

Esta realidad nos lleva a la situación crítica en la que se encuentran los países de América Latina y el Caribe para atender a esta vasta población en movimiento. La capacidad de acogida de nuestras naciones ha sido puesta a prueba de manera sin precedentes, llevando al límite sus sistemas de salud, educación, vivienda y empleo.

A pesar de los esfuerzos significativos de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, agencias de la ONU y las propias comunidades de acogida, los recursos son crónicamente limitados y las estructuras de atención están, en muchos casos, severamente sobrecargadas sin el financiamiento adecuado, e incluso muchos dejaron de operar. Esto se manifiesta en la informalidad laboral, la dificultad de acceso a servicios básicos y, en ocasiones, en tensiones sociales debido a la competencia por recursos escasos. La necesidad de financiamiento es, por lo tanto, más apremiante que nunca.

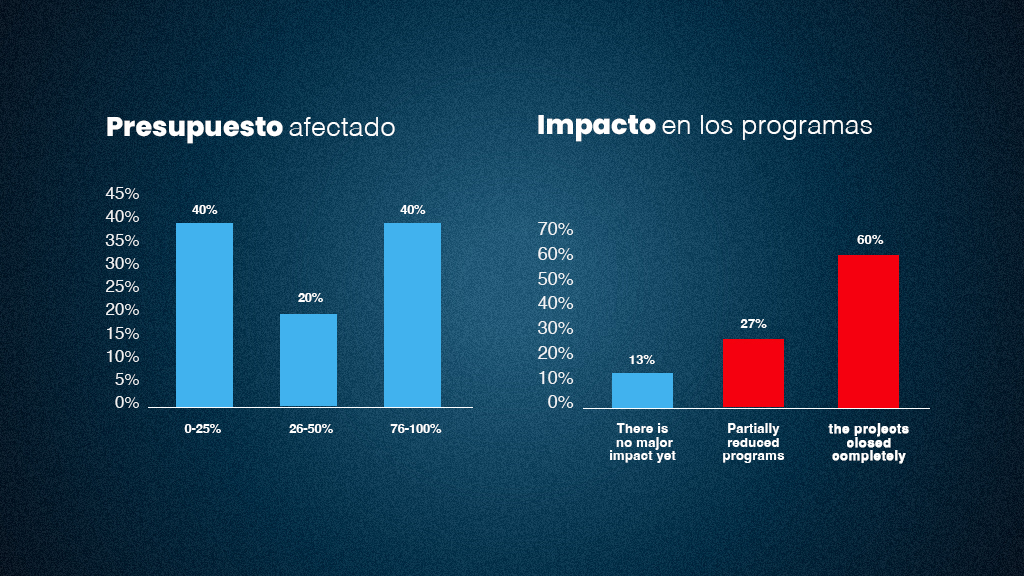

Nuestro propio informe de Coalición por Venezuela ha documentado el impacto devastador de la congelación o reducción drástica de fondos de USAID y otras fuentes clave de cooperación internacional. Esta interrupción ha comprometido directamente programas esenciales de asistencia humanitaria, integración socioeconómica, protección legal y apoyo psicosocial para la población migrante y refugiada venezolana. De hecho, el 60% de los programas implementados por nuestras organizaciones cerró completamente y un 27% de modo parcial.

Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, México y República Dominicana son los países más impactados. Sin un financiamiento adecuado, predecible y sostenido, la capacidad de los países receptores para ofrecer una respuesta digna, humana y efectiva se ve gravemente mermada, lo que no solo agrava la situación de los migrantes, sino que también puede generar inestabilidad y tensiones sociales adicionales en las comunidades de acogida. Es imperativo que la comunidad internacional reconozca y actúe sobre esta brecha de financiación.

Una llamada a la acción: No invisibilizar y mejorar las intervenciones

Para concluir, es fundamental reflexionar sobre el futuro de esta crisis. Existe un riesgo latente y peligroso de invisibilizar crisis prolongadas como la venezolana, especialmente cuando la atención global se desvía hacia otros conflictos emergentes o más mediáticos. Sin embargo, no podemos permitir que esto suceda.

Las cifras hablan por sí solas: de acuerdo con el último informe de Tendencias Globales 2025 del ACNUR, la de Venezuela es la mayor crisis de desplazamiento forzado del mundo. Esta es una realidad innegable que exige una acción global coordinada, una solidaridad inquebrantable y una mejora sustancial y urgente en nuestras intervenciones. Necesitamos trascender la respuesta de emergencia para avanzar hacia estrategias de integración a largo plazo que permitan a los migrantes y refugiados reconstruir sus vidas y contribuir a las sociedades que los acogen. Esto implica fortalecer los marcos legales de protección, combatir activamente la xenofobia y la discriminación, y garantizar el acceso equitativo a servicios básicos, educación, salud y oportunidades laborales. Las operaciones simplificadas, armonizadas y costos eficientes deberían ser una prioridad regional, incluyéndonos a todos los involucrados en la respuesta.

El mundo ha cambiado, y debemos prepararnos para brindar respuestas a crisis más grandes, con retos adicionales como discursos nacionalistas y políticas restrictivas, y con cada vez menos financiamiento. Sin embargo, no todo es negativo; la inversión ya realizada en la región, que incluye a la sociedad civil, nos permitirá hacer aportes significativos para apoyar esta respuesta, al igual que las iniciativas efectivas de los gobiernos. La crisis venezolana es un llamado a la acción, un recordatorio de nuestra interconexión y de la responsabilidad compartida de proteger la dignidad humana.

PERSPECTIVAS FINALES

- Para 2025, se proyecta que casi un millón de venezolanos adicionales podrían emigrar.

- Persistencia de factores que impulsan la migración, como el 86.9% de pobreza, escasez de alimentos y medicinas, colapso de servicios básicos, deterioro del espacio cívico, violaciones de derechos humanos y aumento de redes criminales.

- Los países de América Latina y el Caribe tienen su capacidad de acogida al límite, lo que sobrecarga sus sistemas de salud, educación, vivienda y empleo.

- Hay una necesidad apremiante de financiamiento, ya que la congelación o reducción de fondos de cooperación internacional ha llevado al cierre de muchos programas esenciales.

- Existe el riesgo de que la crisis prolongada se invisibilice, lo que requiere un llamado a la acción para mejorar las intervenciones.

- Es fundamental trascender la respuesta de emergencia hacia estrategias de integración a largo plazo, fortaleciendo marcos legales de protección, combatiendo la xenofobia y garantizando el acceso equitativo a servicios básicos y oportunidades laborales.

- Se aboga por operaciones simplificadas, armonizadas y costo-eficientes.